もっと美しく奏でる 複音ハーモニカ 10の奏法をマスターする本

7月 5th, 2019 Posted in コツがわかる本, シリーズで探す, 趣味・実用, 趣味実用 | もっと美しく奏でる 複音ハーモニカ 10の奏法をマスターする本 はコメントを受け付けていません

★ 複音ハーモニカで頻出の「10の奏法」を詳しく解説!

◎ シングル奏法

◎ 3度奏法

◎ 5度奏法

◎ オクターブ奏法

◎ ベース奏法

◎ オクターブ・ベース奏法

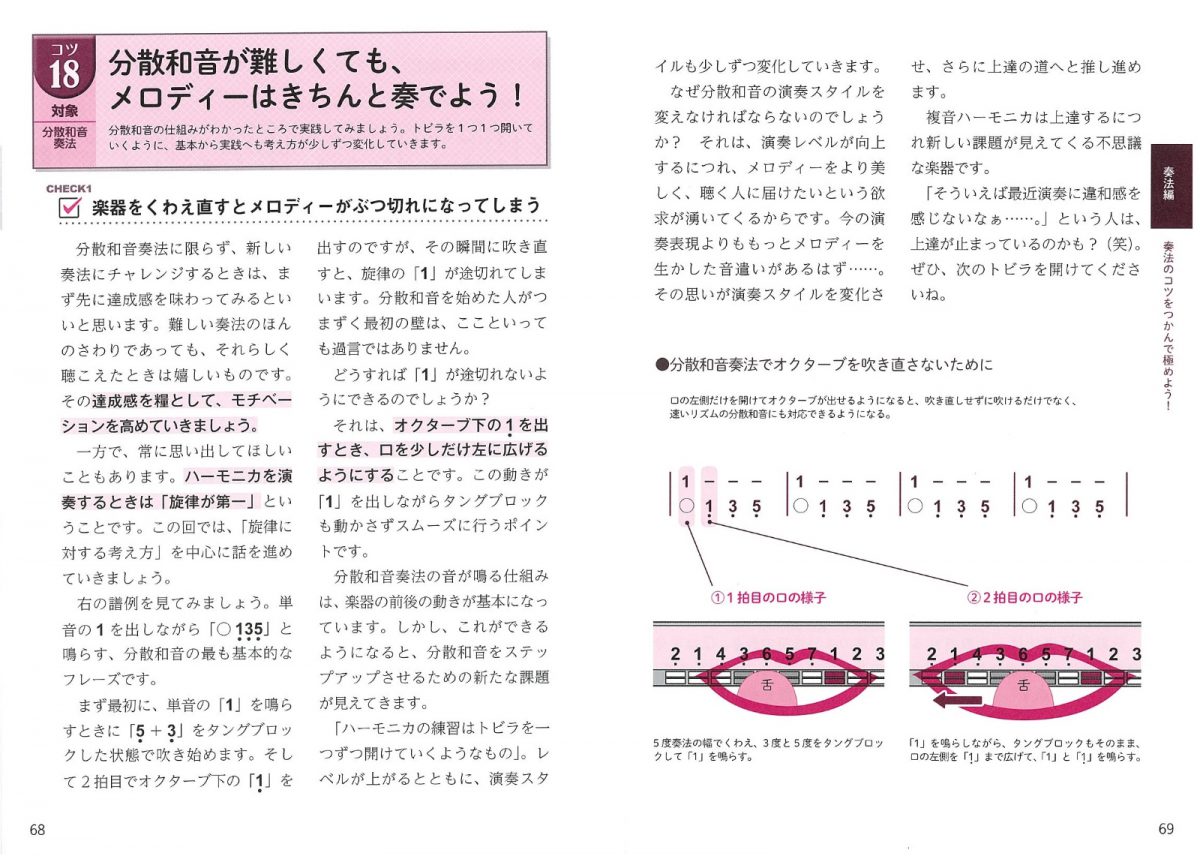

◎ 分散和音奏法

◎ バイオリン奏法

◎ マンドリン奏法

◎ 半音奏法

★ 口の広げ方、息づかい、舌の動き…

★ 奏法ごとの実践的なワザをくわしく解説。

★ この一冊で各種奏法がきちんと身につく!

★ ワンランク上の音色に変える呼吸法。

★ 実践で差がつく表現力の磨き方。

★ 曲に深みをもらたす演奏技法のコツ

ビブラート・タンギング・グリッサンド…etc.

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

この本では、前作では伝えきれなかった

「奏法のコツ」にフォーカスし、

中上級者でも意外とできないポイントを

丁寧に解説しました。

10の奏法を中心に各テクニックを取り上げていますが、

呼吸法のようにごく基本的な技術についても掘り下げています。

各奏法をすでに使える中上級者の方も、

この本を通して、ぜひ再確認してみましょう。

田邊峯光

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ 基本編

10の奏法をマスターするために欠かせない6つのコツ

* コツ1

ハーモニカ上級者でも案外できないのが、呼吸法!

* コツ2

もっと上達したいなら、体の力みとさよならしよう!

* コツ3

上達するにつれ、練習や吹き方は変化していくのが正解

・・・など全6項目

☆ 奏法編

奏法のコツをつかんで極めよう!

* コツ7

どんな奏法でも、音の出だしはのどを使っていい音で奏でる!

* コツ8

初級者を脱したら、タングブロックは常に行う

* コツ9

ハーモニカのくわえ方は口とあごの動きがポイント

・・・など全20項目

☆ 実践編

もっとうまくなるために積極的にステージに立とう!

* コツ27

上達が止まったらモチベーションのキープを最優先!

* コツ28

本物の音楽を聴けば、耳と演奏力を磨くトレーニングになる

* コツ29

楽器を大事にするのは、自分の演奏を大事にするのと同じ!

・・・など全5項目

☆ 譜面編

数字譜をマスターしてもっと吹けるようになろう

* コツ32

ハーモニカの楽譜、数字譜をマスターして自由自在に演奏しよう

* コツ33

楽譜の記号には、演奏時のヒントがたくさんある!

・・・全2項目

◆◇◆ 監修者プロフィール ◆◇◆

田邊峯光

複音ハーモニカを故佐藤秀廊氏に師事。

複音ハーモニカ奏者、コード・ハーモニカ奏者として

全国的に演奏活動を展開する一方、

講師としてもカルチャーセンター等で指導にあたる。

モダン演歌カルテット(MEQ)、クラインガルテン、

ハーモニカ・ライナーズの各バンドにて、

コード・ハーモニカを担当。

日本ハーモニカ芸術協会会長。

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本