図と絵で整理しひらめきを生む 13歳からのグラレコ 学びを楽しむノート術

12月 25th, 2024 Posted in コツがわかる本, ジュニア, 中学生向け, 学習 | 図と絵で整理しひらめきを生む 13歳からのグラレコ 学びを楽しむノート術 はコメントを受け付けていません

★ ノートを使って『学びを自分の力』にする!

★ グラレコ=グラフィックレコーディングとは?

絵や図を使った視覚的でわかりやすい記録法

★ グラレコをもっと簡単に!

★ 絵が上手くなくてもペン1本で始められる

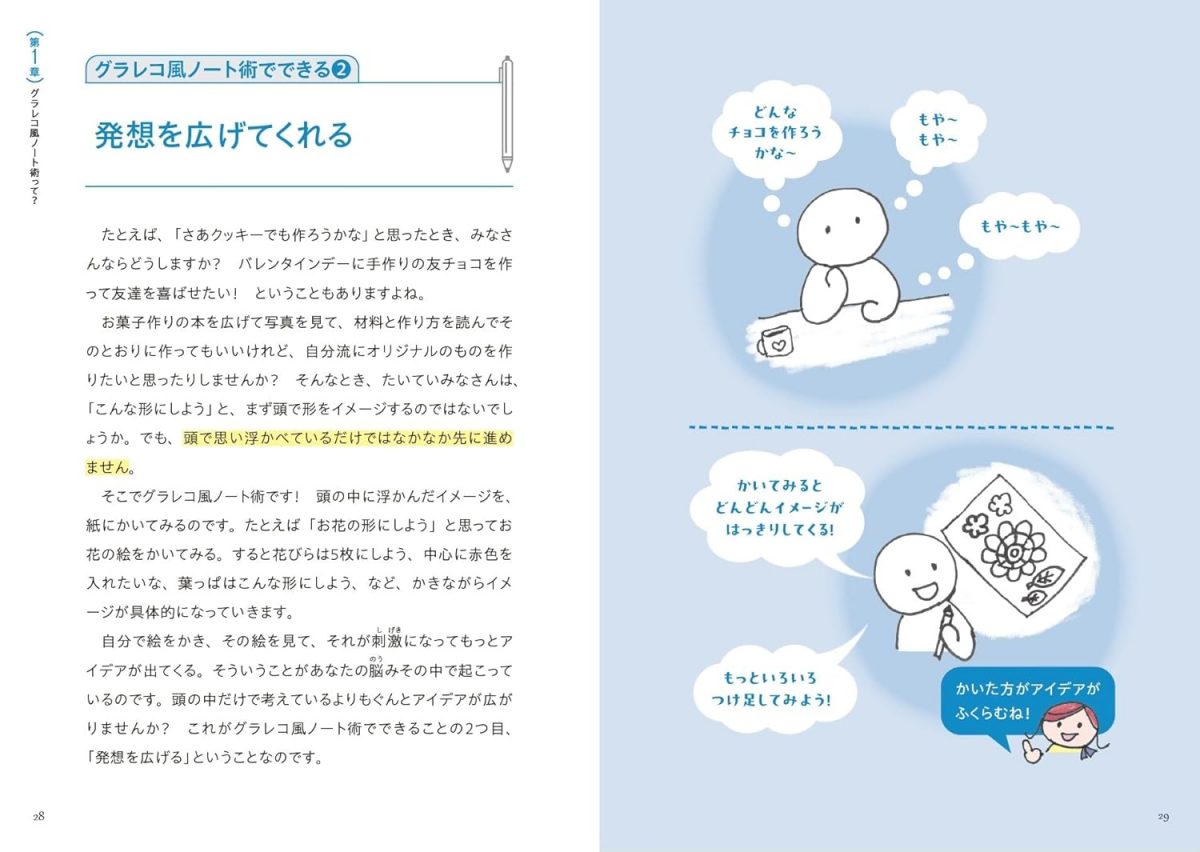

「グラレコ風ノート術」

*わかりやすく、記憶に残りやすく、

アイデアが広がる

*情報の整理・発送・共有が上手くなる

★ 授業のノートのほか、日記やスケジュール帳、

話し合いの記録などにも

◇◆◇ 本書について ◇◆◇

コクヨで働き、仕事を通じて子どもから大人まで

1000名を超えるさまざまな人びととの

傾聴と対話の経験から絵の力のすごさを実感した

「普通のワーカー」である著者が、

長年の実体験と思考を繰り返す中で

編み出してきた知恵の集大成

「グラレコ風ノート術」

学びが深まり発想が生まれるから、

学校生活での勉強や記録だけでなく、

大人になっても役立つ、一生使える!

◇◆◇ 著者からのコメント ◇◆◇

この本では、絵や図を使って、

ノートをグラフィックレコーディング

(グラレコ)風にまとめる方法

(グラレコ風ノート術™)をお伝えします。

グラレコ風ノート術™を活用すると、

ふだんの学習がわかりやすく楽しくなりますし、

言いたいことが人に伝わりやすくなります。

ノートにかいた情報をもとにアイデアを広げたり、

発展させたりすることもできます。

大人になってもいろいろ役立ちますよ。

グラレコ風ノート術™は、

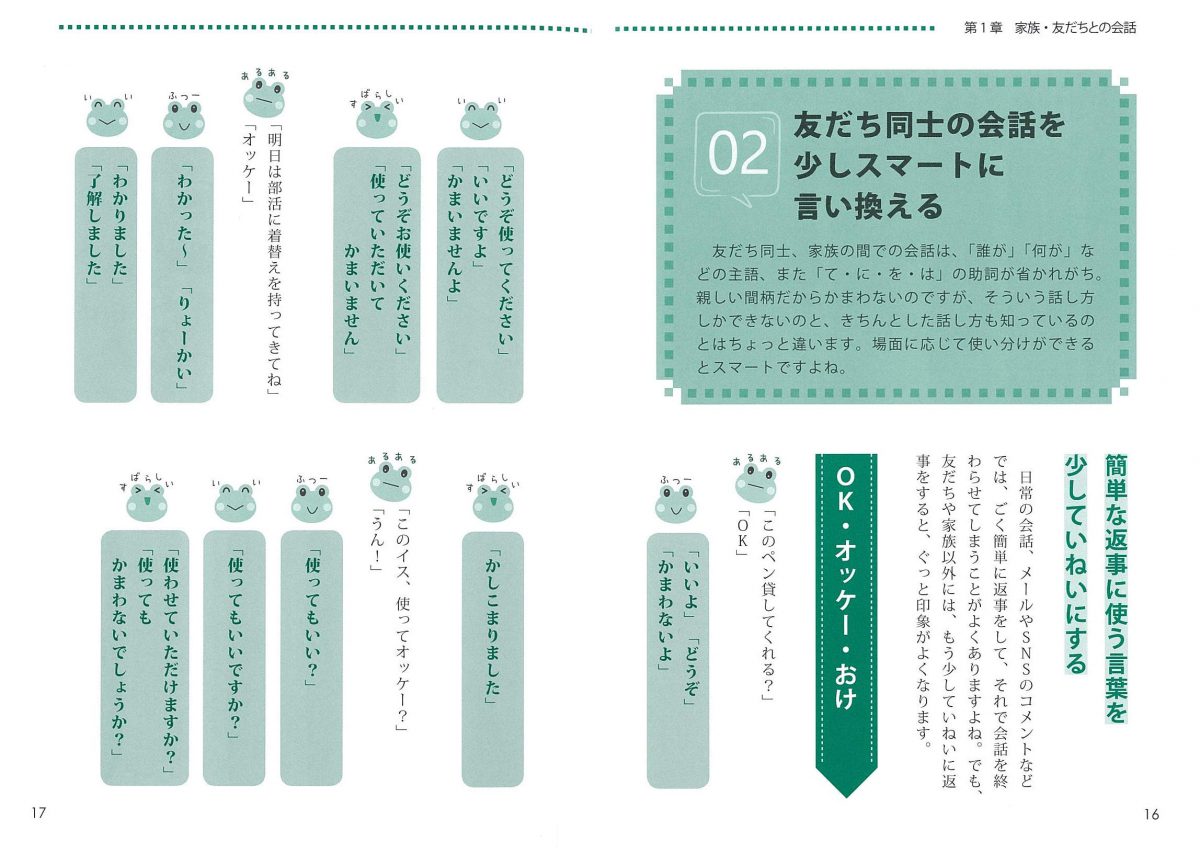

知識をまとめたり、何かを人に伝えたり、

むずかしい話をわかりやすくしたりするときに、

とても便利だということ、

そしてその力は社会人になっても

役立つということです。

ぜひ、みなさんもグラレコ風ノート術™に

挑戦してみてくださいね。

樋口 美由紀

◇◆◇ 主な目次 ◇◆◇

☆第1章 グラレコ風ノート術って?

* グラレコ風ノート術とは?

* グラレコ風ノート術ができると授業の

ノートが変わる!

* グラレコ風ノート術のメリット

・ペン一本で簡単に始められる

・絵が上手でなくてもいい

・・・など

☆第2章 とにかくやってみよう

* 考えるより手を動かそう

* 必要な道具はこれだけ!

* 基本イラストをかいてみよう

* 人をかいてみよう

* 身の回りのものをかいてみよう

・・・など

☆第3章 目的別グラレコ活用法

* グラレコ風ノート術が活躍する3つの場面

* 情報を集めて整理する

・確かな情報か、新鮮な情報か?

* 聴きながらメモする

* アイデアを広げる

・整理したノートから発想する

・・・など

☆第4章 学んだことを今日から使ってみよう

* ふだんのメモに使ってみる

* 日記をグラレコ風にかいてみる

* スケジュール帳をグラレコしてみよう

* ネタ帳を持ち歩こう

・・・など

☆第5章 グラレコ風ノート術を話し合いにも使ってみよう

* 話し合いの内容をその場で形にしていこう

* ホワイトボードにかいてみよう

・・・など

☆第6章 授業でも使ってみよう

* 英語編 覚えづらいことはビジュアルで理解しよう

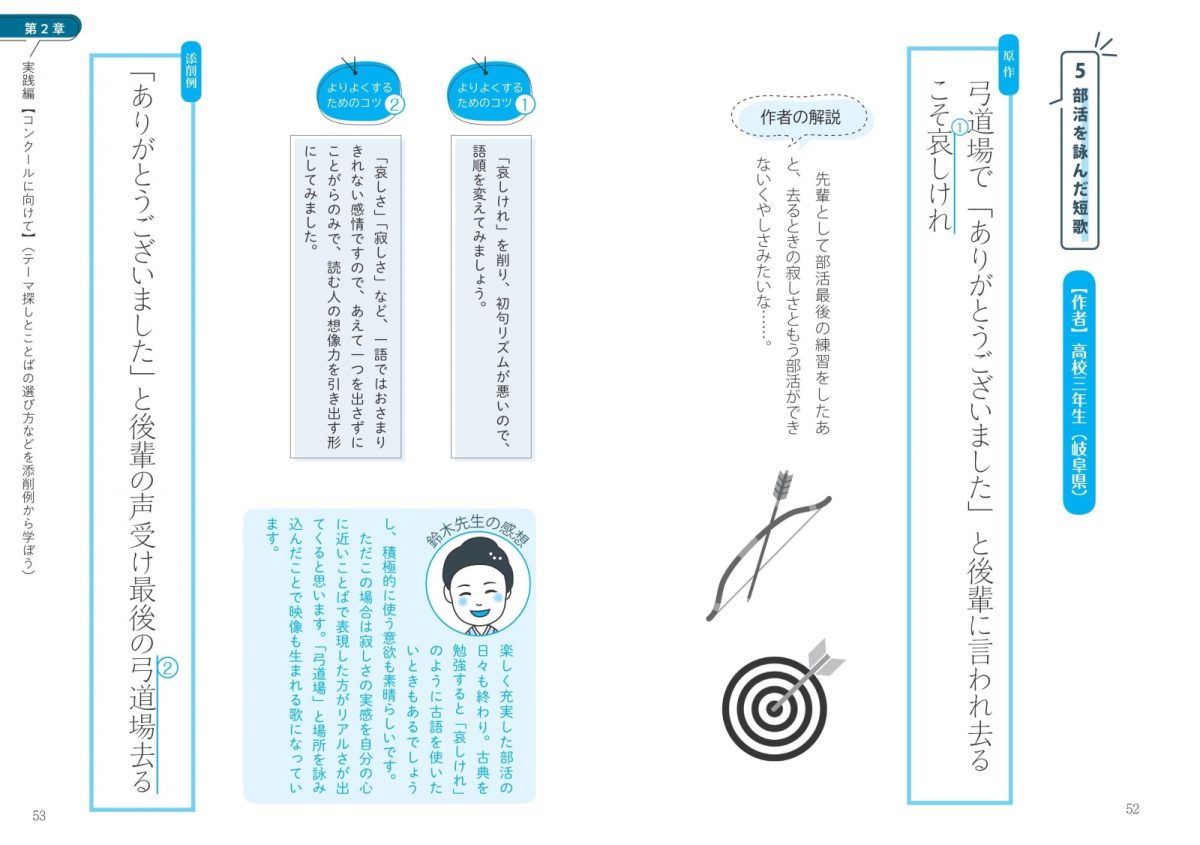

* 国語編 情景が目に浮かぶようにイラスト化しよう

・・・など

☆ 応用編 いろいろな場面でグラレコ風ノート術を使ってみよう!

* パーツを組み合わせて表現の幅を広げよう!

* 4コママンガでストーリーをまとめよう!

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本