基礎からわかる はじめての短歌 上達のポイント

5月 26th, 2021 Posted in コツがわかる本, シリーズで探す, 趣味・実用, 趣味実用 | 基礎からわかる はじめての短歌 上達のポイント はコメントを受け付けていません

★ 一瞬の思いを三十一音に託して。

★ 短歌のルールから表現の磨き方まで。

★ 思い通りに詠むコツをやさしく解説します!

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

「短歌って楽しいですね」

と微笑む短歌教室の生徒さん。

ああ、伝わったんだ。

短歌ってほんとうに楽しいもの。

けれど、その〝楽しい〟を、

短歌を知らないひとに伝えることがなかなか難しい。

短歌には、いまだに「むつかしそう」

「専門的なことばを知らないとつくれない」

といったイメージがあるようです。

しかし、実際にはそんなことはありません。

どのくらい気軽かというと、

わたしたちがふだん使っていることばを

五・七・五・七・七のリズムに乗せたなら、

それはもう短歌です、というくらい。

この本には、〝楽しい〟のヒントを

たくさんちりばめました。

まずは、あなたが日々のなかで感じたことを

短歌にしてみてください。

楽しいと感じたことは、続けられます。

いいえ、きっと続けずにはいられなくなります。

この本を読み終わったあと、

「短歌って楽しいですよ」

と隣りのひとに言いたくなっていたら、

とても嬉しいです。

高田 ほのか

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆第1章 短歌の歴史とルール

* 短歌は心の「真実」を表現した詩です

* 短歌の歴史を知りましょう

* 音数の数え方を知りましょう

* 句切れを知りましょう

* 文語と口語、それぞれの効用を知りましょう

・・・など

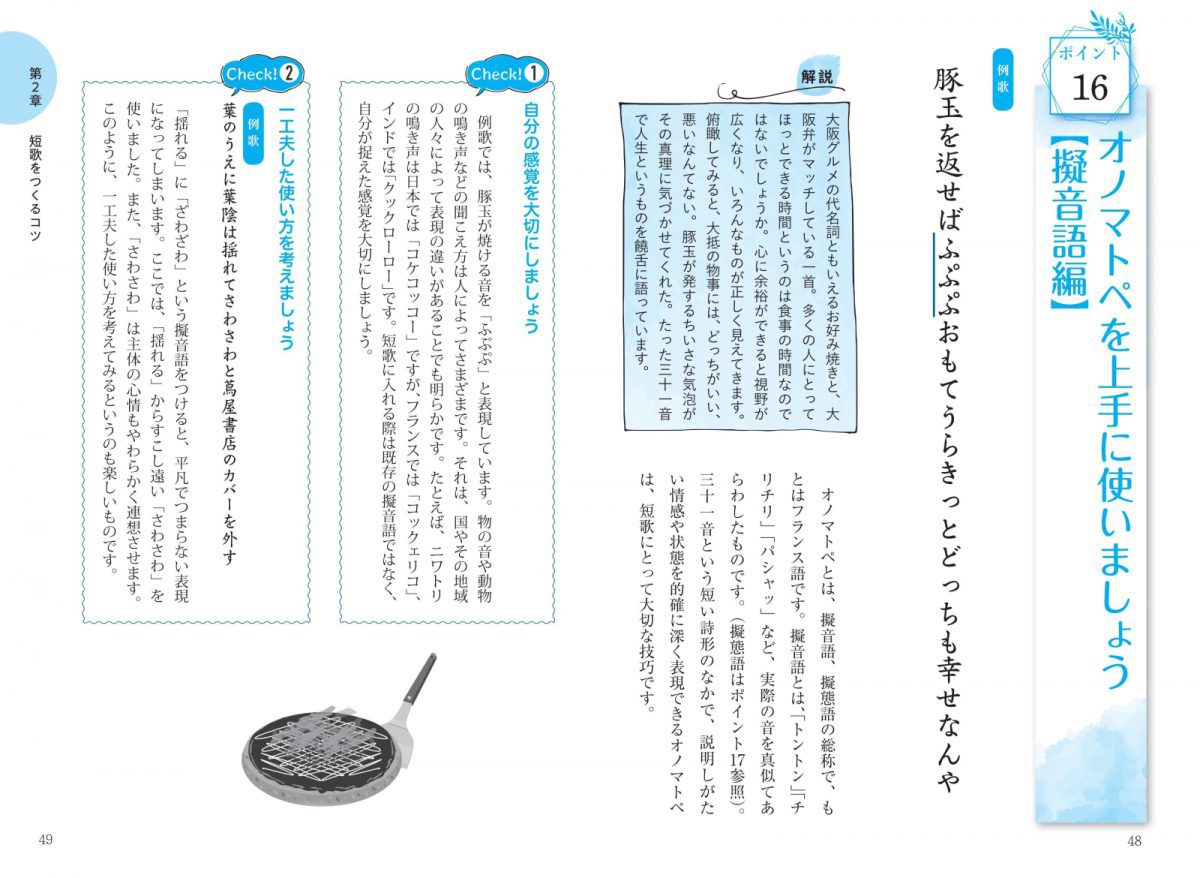

☆第2章 短歌をつくるコツ

* 焦点を一点に絞りましょう

* 字余り・字足らずを効果的に使いましょう

* 句またがりを知りましょう

* 取り合わせをうまく使いましょう

* リフレインの効用を知りましょう

・・・など

☆第3章 短歌の作成「推敲のテクニック」

≪短歌づくりの手順≫

* 素材集め

≪短歌づくりとよりよくするためのポイント≫

* ことば集め試作から推敲まで

* テーマが与えられているときは

≪短歌づくりとよりよくするためのポイント≫

* ことばの整えかたのコツを知りましょう

* 体言止めを効果的に使いましょう

・・・など

☆第4章 短歌が楽しくなる習慣づくり

* 吟行にでかけましょう

* 歌会に参加しましょう

* 短歌日記を書きましょう

* 短歌を投稿してみましょう

・・・など

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本