みんなが知りたい! 月のすべて きれいで神秘的な天体の科学から文化まで

12月 23rd, 2025 Posted in まなぶっく, シリーズで探す, ホーム最新刊, 児童, 学習読み物 | みんなが知りたい! 月のすべて きれいで神秘的な天体の科学から文化まで はコメントを受け付けていません

★ 写真&図解でやさしく解説

★ 調べ学習や自由研究にも役立つ!

*地球との関係をくわしく知りたい!

*世界中にある月を題材にした物語

*月とつながりが深い日本の文化

*人類が降り立った月ってどんな星?

◇◆◇ 本書について ◇◆◇

「あ、お月さまだ!」

夜空を見上げて、

小さな子どもが最初に見つめるのは、

きっと月でしょう。

大昔の人も、地球の裏側で生活する人も、

昨日のわたしも。

あらゆる時代、あらゆる国の人びとを、

月はずっと照らし続けてきました。

月はどうして形が変わるんだろう?

月のもようがウサギに見えるのはなぜ?

月まで旅行することはできるの?

昔から世界中の人びとが、

そんな月のふしぎや美しさに心を動かされ、

一生をかけて研究したり、

物語や絵画、音楽を作ったりしたものです。

この本では、たくさんの「月のギモン」や、

「月にかかわる人・もの・こと」を

分かりやすくかいせつしています。

広い広い宇宙のなかで、

私たちが暮らす地球に一番近い、月。

ぜひ気になるページから、月への第一歩を

ふみ出しましょう!

◇◆◇ 主な目次 ◇◆◇

☆第1章 月ってなんだろう?

* 月のプロフィール

* 月にも地名があるの?

* 月の内部はどうなっているの?

* 月はどうやってできたの?

* 月が生まれた後はどうなったの?

・・・など

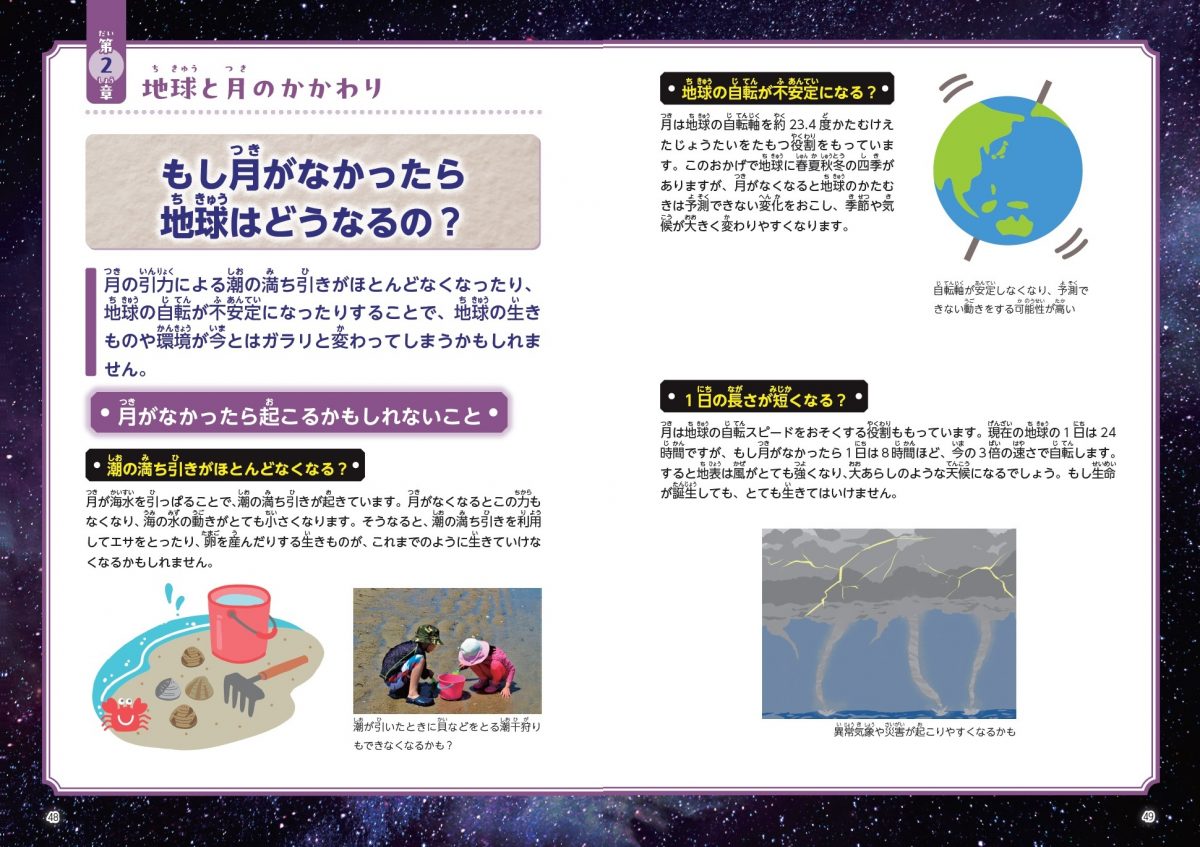

☆第2章 地球と月のかかわり

* 地球から、月はどのように見えるの?

* 月はなぜ満ち欠けをするの?

* 月はなぜいつも同じ面を向いているの?

* 同じ月なのに、国によって見え方がちがう?

* 月食のしくみは?

・・・など

☆第3章 人類、月へのちょうせん

* 昔、月はどんな研究をされてきたの?

* 人類で初めて望遠鏡で月を見たのは?

* 江戸時代の日本でも月は観測されていた?

* ロケット開発をてがけたのは、だれ?

* 戦後の月探査はどのように進んだの?

・・・など

☆第4章 世界と月のつながり

* 月の神さまものがたり~世界編~

* 月の童話、どんなものがあるの?

* 月を題材にした作品、どんなものがあるの?

* 国旗になぜ月が使われているの?

* 世界各国に、月ものがたりがあるの?

・・・など

☆第5章 日本の偉人と月

* 藤原道長『望月の歌』

* 紫式部『源氏物語』

* 伊達政宗 三日月とかぶと

* 松尾芭蕉『おくのほそ道』

* 歌川広重『名所江戸百景 月の岬』

・・・など

☆第6章 日本と月のつながり

* 月の神さまとものがたり~日本編~

* なぜ「月」というよび方をするの?

* 日本の月の名称といえば?

* お月見の歴史や、することといえば?

* 月のことを学べる場所は?

・・・など

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本