一冊でわかる 日本史&世界史 ビジュアル歴史年表 増補改訂版

3月 2nd, 2023 Posted in その他, わかる!本, シリーズで探す, 趣味・実用 | 一冊でわかる 日本史&世界史 ビジュアル歴史年表 増補改訂版 はコメントを受け付けていません

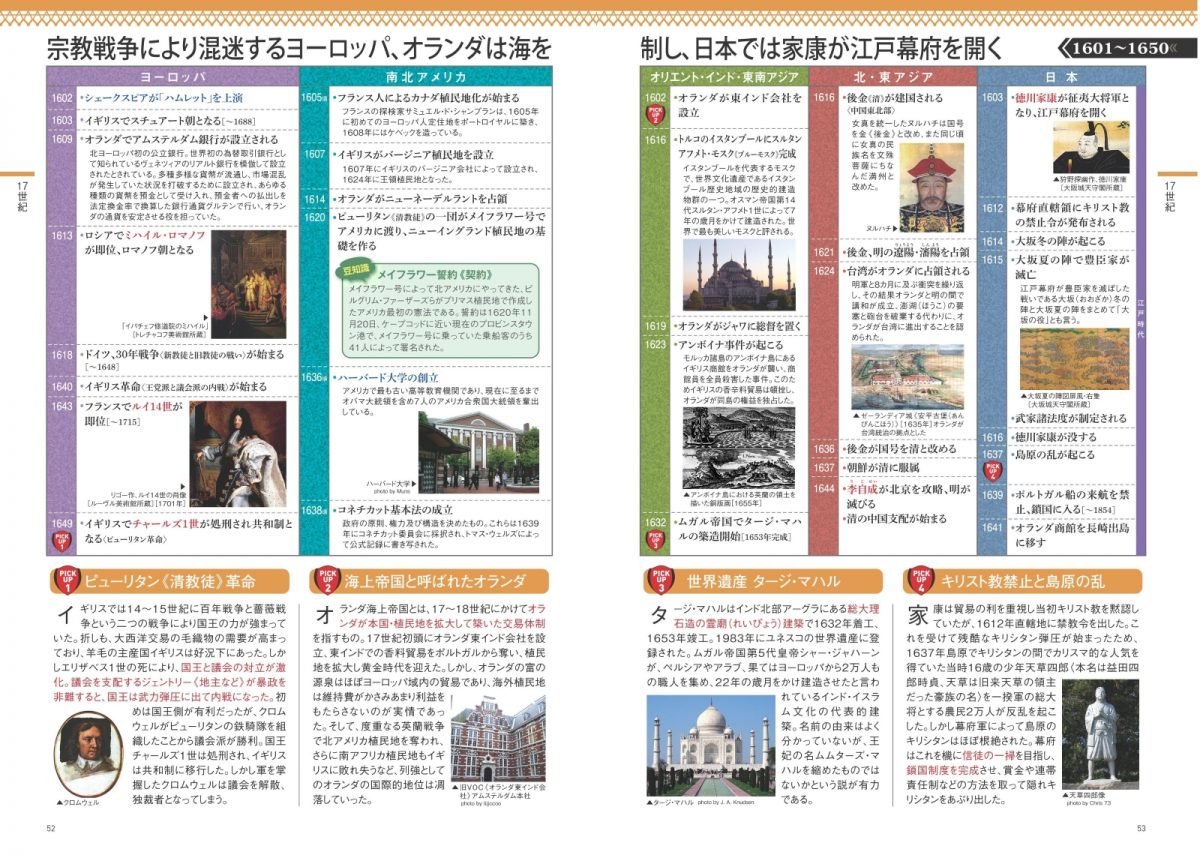

★ 歴史の流れがエリア別で比較できる!

* 世界を動かした事件

* 時代に名を残す偉人

* 注目の文化的事柄

★ テレビ、映画、小説など、

気になる時にさっと引ける!

★ 写真と図解で一目でわかりやすい!

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆ BC5000年からBC1年

* 世界四大文明の誕生、

日本は縄文時代中期を迎える

* 多くの宗教で預言者とされるモーセの出現、

日本は縄文時代後期へ

* アケメネス朝がオリエントを統一、

その頃日本は弥生時代へと推移していく

・・・など

☆ 西暦1年から1000年

* イエスの処刑、日本の「倭の奴国王」が

中国より金印を授かる

* ローマ帝国の勢力が最大になる、

日本では邪馬台国が出現する

* キリスト教の確立とフン族の勢力拡大、

日本は古墳時代に入る

・・・など

☆ 西暦1001年から1900年

* ヨーロッパでは第1回十字軍の遠征が始まり、

日本では藤原氏が栄華を極めた

* 十字軍の遠征が続くヨーロッパ、

その頃日本では鎌倉幕府が開かれる

* チンギス・ハンのモンゴル帝国が世界を圧倒、

日本も元の襲来に脅かされる

・・・など

☆ 西暦1901年から2000年

* 清国の北京が諸外国に占領され、朝鮮の

支配を視野に入れた日露戦争が起こる

* 欧州で三国同盟に対抗する三国協商が成立、

日本はロシア・フランスと協約を結ぶ

* 第1次世界大戦の勃発で世界が揺れ、

日本は大正時代を迎えドイツに宣戦布告

・・・など

☆ 西暦2001年から

* アメリカ同時多発テロで世界を震撼させ、

日本では拉致問題が動き出す

* リーマンショックから世界的金融危機が起こり、

日本ではG8サミットが開催される

* 世界各地でテロが多発、日本では

東日本大震災が発生し甚大な被害をもたらす

・・・など

※ 本書は2019年発行の

『一冊でわかる 日本史&世界史 ビジュアル歴史年表 改訂新版』

に情報の更新と加筆・修正を行った「増補改訂版」です。

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本