nanahoshi の飾って美しい 花おりがみオーナメント ユニット折り紙でつくる季節の花々

1月 28th, 2025 Posted in コツがわかる本, シリーズで探す, ホーム最新刊, 趣味・実用, 趣味実用 | nanahoshi の飾って美しい 花おりがみオーナメント ユニット折り紙でつくる季節の花々 はコメントを受け付けていません

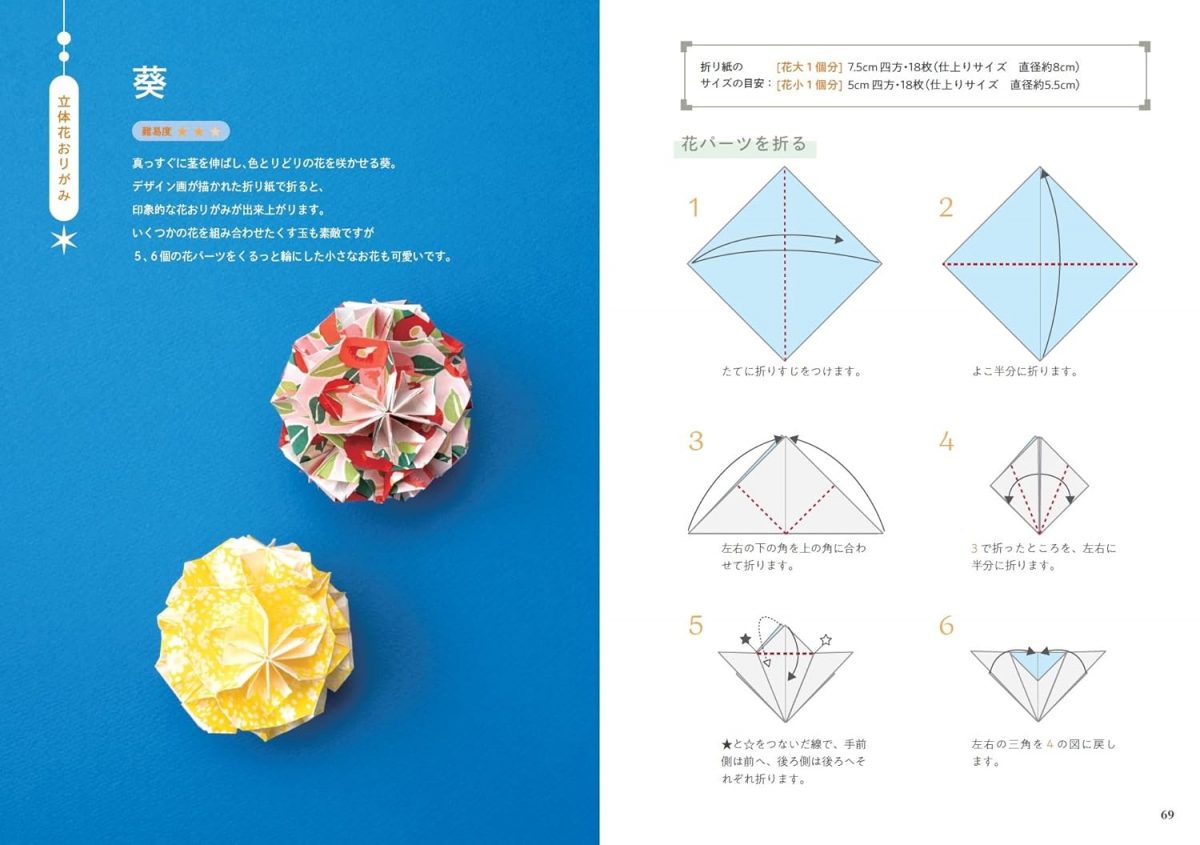

★ 小さな花々が織りなす、華やかな立体の花たち

◇◆◇ 著者からのコメント ◇◆◇

この本では、かわいらしいさまざまなお花の折り紙を

「小花が集まってできるお花」

「ひとつの大きなお花」

「平面のお花」など、

立体オーナメント(ユニット折り紙)に

デザインしてご紹介しています。

図鑑やインターネットを参考に、

「どんなお花にしようかな?」

と調べる時間はとてもわくわくして

楽しいひとときでした。

折り方やつくり方を考え、

紙の色や素材を試行錯誤しているうちに、

想像していたお花とはまったく違う形になったり、

星のようなデザインになったりと、

時間を忘れるほど夢中になりました。

この本では、ユニット折り紙といっても

複雑に組み合わせることはせずに、

接着剤を使ってはり合わせる手法を用いました。

そのなかで、できるだけつくりやすく、

そして美しくなるようにしました。

ぜひ、さまざまな紙や色を使って、

たくさんのお花をつくってみてください。

中にはパーツが多く、

少し手間のかかる作品もありますが、

完成したときは思わず笑顔がこぼれると思います。

たかはしなな

◇◆◇ 主な目次 ◇◆◇

☆ chapter1

立体花おりがみオーナメント

* ランタナ

* アネモネ

* スイートアリッサム

* アリウム

* ばら

・・・など

☆ chapter2< br>平面花おりがみオーナメント

* うめ

* さくら

* ダリア

* にげら

* ガザニア

・・・など

☆ chapter3

伝承花おりがみオーナメント

* くす玉…2種類

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本