パステル画 技法と表現力を磨く50のポイント 新版 この一冊でステップアップ!

5月 26th, 2021 Posted in コツがわかる本, シリーズで探す, 趣味・実用, 趣味実用 | パステル画 技法と表現力を磨く50のポイント 新版 この一冊でステップアップ! はコメントを受け付けていません★ 作品づくりで差がつくコツを、豊富な作品例でわかりやすく紹介します!

★ 画材の選び方やパステルの表現手法、魅せる構図・彩色のテクニックまで。

★ 静物・風景・動物・人間など各モチーフの、手順を追いながら詳しく解説!

◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆

パステルの箱を開けると、そこに並ぶのは色とりどりの美しい粒子の塊です。

目を奪われそうな数々のパステルからたった一つを選んで

自分の感情の赴くままに手と指を直接画面を作り上げていく行程は、

ほかの画材では体験したことのない楽しさを感じます。

それはパステル画が持つ最大の魅力だと思います。

ですが、美しい粒子の塊であるパステルで描き進めていくうちに

色々な問題に直面しそれ以上描き進めなくなることがあります。

それは画面への定着の問題であったり、粒子の粉が混ざりすぎて濁ってしまったり、

最後にバックの描き方に悩んだり、バックとモチーフの境の描き方であったり、

もっとハイレベルな問題として画面の空気感が出ない、

美しい光が画面に出ないなど人それぞれの問題が出てきます。

本書ではそのようなパステルの悩みを解決するテクニックと、

パステルの選び方、下地の作り方などをレクチャーしたいと思います。

また、パステルの種類と特徴、パステル画に合う紙の種類、

色々な道具のよりよい使い方、などをご紹介しながら、

描く対象によって選ぶパステルなどを細かくレクチャーします。

そして構図の入れ方、空間と光の作り方なども参考にして頂きたいと思います。

パステルの起源はイタリアルネッサンス期にさかのぼります。

先人の画家たちもパステルと紙の接着などに悩んでいたと考えています。

いかにパステルの持ち味を活かす生き生きとしたパステル画を描いていくか、

みなさまも先人の画家たちのように色々な下地作りを楽しんで、

バラエティーに富んだパステル画を描いて頂きたく本書を書かせて頂きました。

私の技法が少しでもみなさまのお役に立てば幸いです。

高木 匡子

◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆

☆第1章 ワンランク上を目指すための基本のおさらい

*ポイント1 パステルの使い分けとパステル画に使える画材を知る

*ポイント2 紙の種類と使い分け方を知る

*ポイント3 点描画はパステル本来の美しい発色が活きる

・・・など全9ポイント

☆第2章 仕上がりに差が出るバック作りのコツ

*ポイント10 ローラーは何回も転がさずむらになるように塗ると空気感が出る

*ポイント11 ジェッソをかけてパステルを流すと面白い効果が出る

*ポイント12 描きづらい紙はジェッソで下地を作ると改善されデザインも楽しめる

・・・など全10項目

*コラム パステル画の下地について

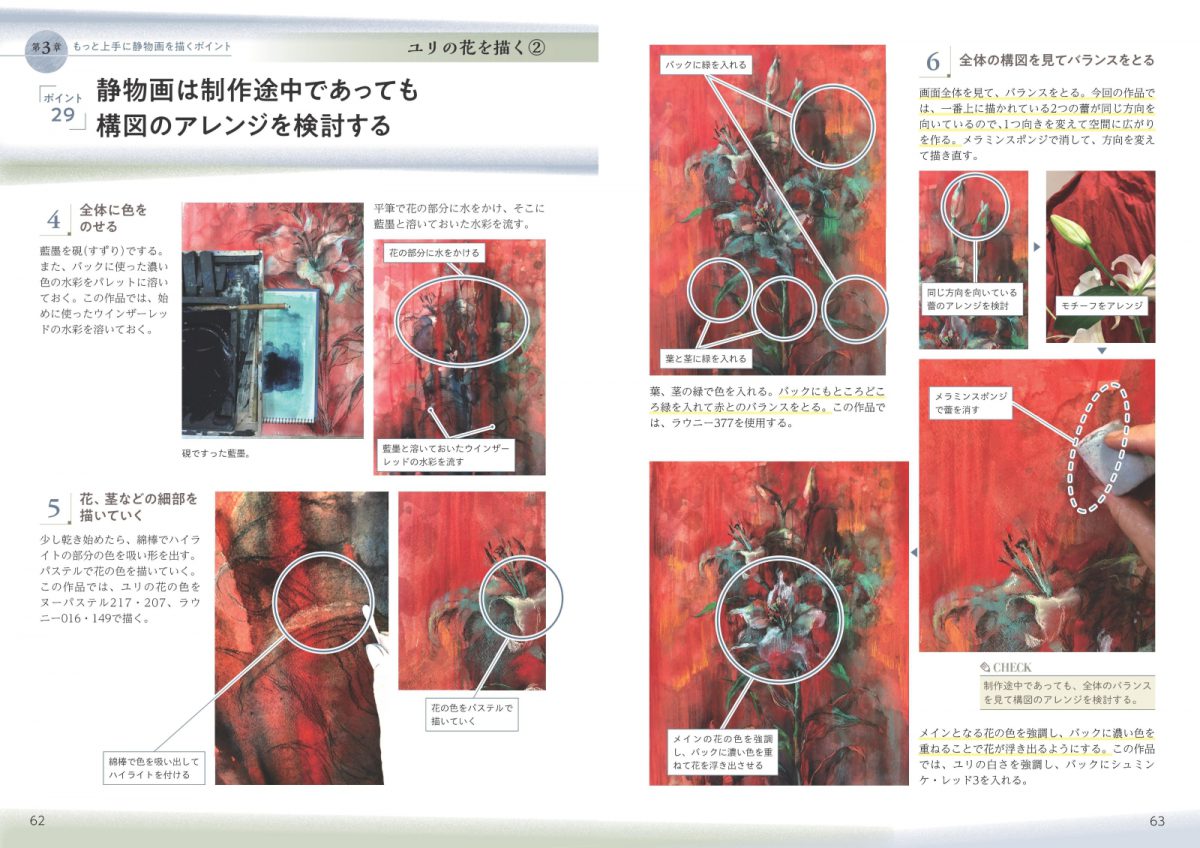

☆第3章 もっと上手に静物画を描くコツ

*ポイント20 余分なパステルの粒子を洗い流すことで絵が濁らず複雑な色が出る

*ポイント21 いったんモチーフを取り外すことで隠れて見えない部分を正確に捉える

*ポイント22 吊るされたモチーフは紐に吊るされた部分を中心に描く

・・・など全14項目

*コラム パステル画で静物画を描くこと

☆第4章 もっと上手に風景画を描くコツ

*ポイント34 下地作りでは表現したい空気をイメージしながら大気の流動を描く

*ポイント35 空に緑色を入れることで自然との一体感を出す

*ポイント36 木炭で構図を決めたらフィキサチーフをかけてデザインを定着させる

・・・など全7項目

*コラム パステル画で風景画を描くこと

☆第5章 もっと上手に動物画を描くコツ

*ポイント41 全身を描くときは骨格を意識する

*ポイント42 重ねた色が濁らないように強く擦りすぎない

*ポイント43 同じ動物でも頭の形や顔の長さなどの違いを描き分ける

・・・など全5項目

*コラム パステルの特質と定着と保存

※ 本書は2018年発行の『この一冊でステップアップ! パステル画 技法と表現力を磨く50のポイント』を

新版として発売するにあたり、

内容を確認し一部必要な修正を行ったものです。

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本