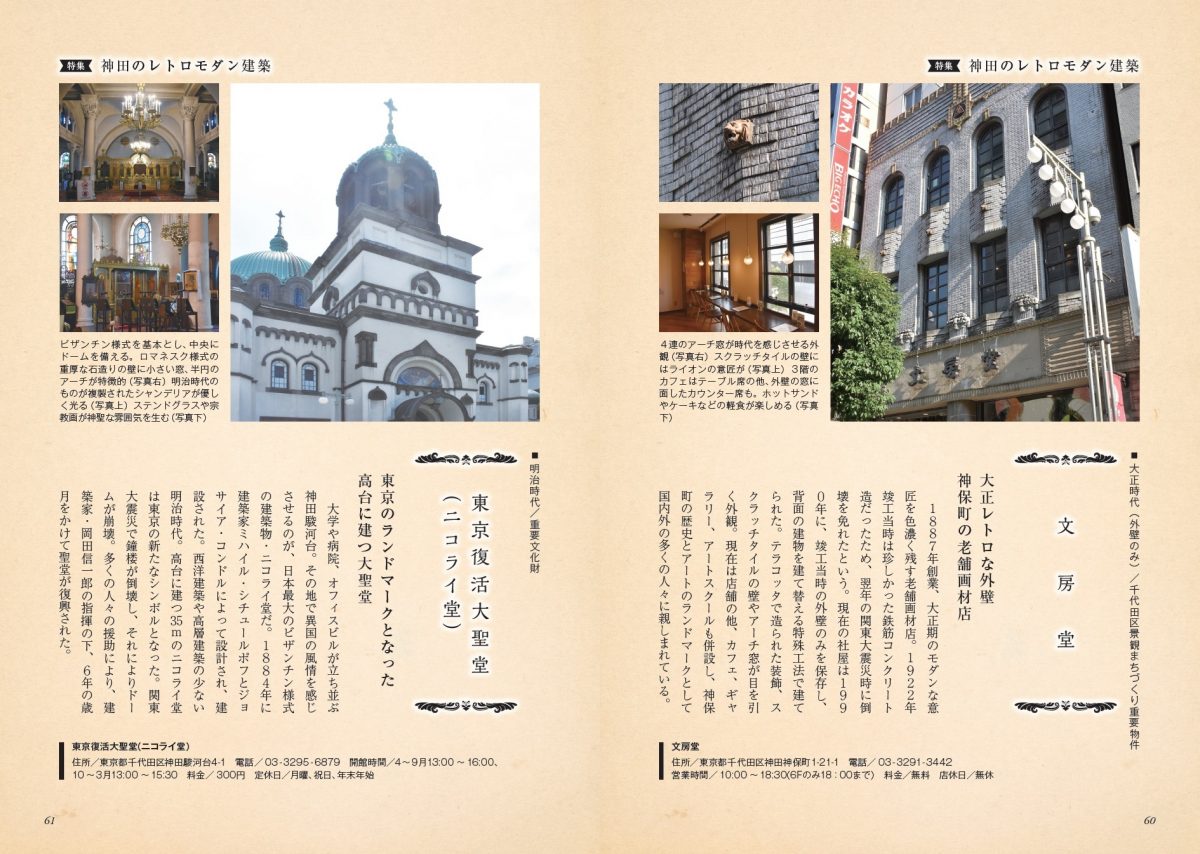

東京レトロモダン建物めぐり

12月 23rd, 2025 Posted in おでかけ, ホーム最新刊, 東京, 歴史探訪, 関東・甲信越 | 東京レトロモダン建物めぐり はコメントを受け付けていません★ 明治・大正のクラシカルな名建築から

昭和初期の趣を今に遺す文化財まで。

★ レトロな空間をゆったり味わえる

49の建物をご案内します。

そこにしかない

格別な時間を

日々進化するTOKYOにありながら

変わらない美しさでそこに佇み

時を刻んできた建物を前にすると、

不思議と背筋がしゃんと伸びるような、

あるいはどこかほっととするような。

特別な時間を味わうことができます。

本書では明治・大正の名建築から

昭和食のレトロモダンなお店まで。

技術と歴史を感じさせる空間を、

そしてこだわりの内装や調度品を

じっくり味わえる建物をご案内します。

◇◆◇ 主な目次 ◇◆◇

☆ 都心3区

千代田区・中央区・港区

* 東京駅丸の内駅舎

* 三菱一号館美術館

* 九段ハウス(旧山口萬吉邸)

* フェリーチェガーデン日比谷

・・・など

☆ 城東/城北

* 旧岩崎邸庭園

* 旧東京音楽学校奏楽堂

* 東京国立博物館 表慶館

* 国立科学博物館 日本館

・・・など

☆ 城西/城南

* 新宿御苑旧洋館御休所

* 自由学園 明日館

* 豊島区立雑司が谷旧宣教師館

* 小笠原伯爵邸

・・・など

☆ 多摩

* 旧多摩聖蹟記念館

* ガスミュージアム

* コーヒー ブリックス

* 沖本家住宅(カフェおきもと)

・・・など

コツがわかる本

コツがわかる本 マミーズブック

マミーズブック まなぶっく

まなぶっく パパ・ママ教えて

パパ・ママ教えて わかる本

わかる本